素晴らしいダンスの公演会で気づいたこと それは「姿勢」の大切さ

昨日、ダンスの公演会を観に行きました。大きな文化会館がほとんど満席になっていて、素晴らしい演技を観ることができました。地元の子どもたちや愛好者がはつらつ、のびのびと演技しているのが印象的でした。

別の会に出席のため前半しか観ることができなかったのが残念でしたが、いろいろなことを感じた公演会でした。最も深く感じたことは一流の演者の「姿勢」でした。無理のない、しかし背筋が伸びた「姿勢」。一流の人がまとう存在感もオーラも、まずはその「姿勢」からくるものだと感じました。特にバレリーナの方の姿勢は素晴らしかったです。

日本人は昔から腰骨を立てることを大切にしていた

先日参加したお茶席では男性は和服で袴をはかれていました。女性の和服姿も素晴らしかった。そして皆さまの姿勢は伸びていてとても美しかった。袴をはいていた時代は、また、その文化が残っていた時代は「丹田」「肚」という言葉が自然に使われ、そこに人間としての中心がある、ということが普通に理解されていました。「肚が座った人間が生き方にぶれがない、できた人間」すなわち「立派な人間」だったのです。

私も合氣道の稽古で袴をはいていますが、袴をはくと腰に、丹田に力がみなぎります。「弓道」も30歳ころから始めましたが、同じです。袴のときと洋服のときでは重心の位置が違うのが分かります。

私は人生を通じて肩が凝ったという経験はありません。武道をたしなんできたからだと思います。

「身心相即」ー心を立てようとすれば先ず身を起こせー(森信三先生)

教育者の森信三先生は、岡田式静座法の創始者である岡田虎次郎先生に深い感化影響を受け、この「腰骨を立てる」ということを続けられました。

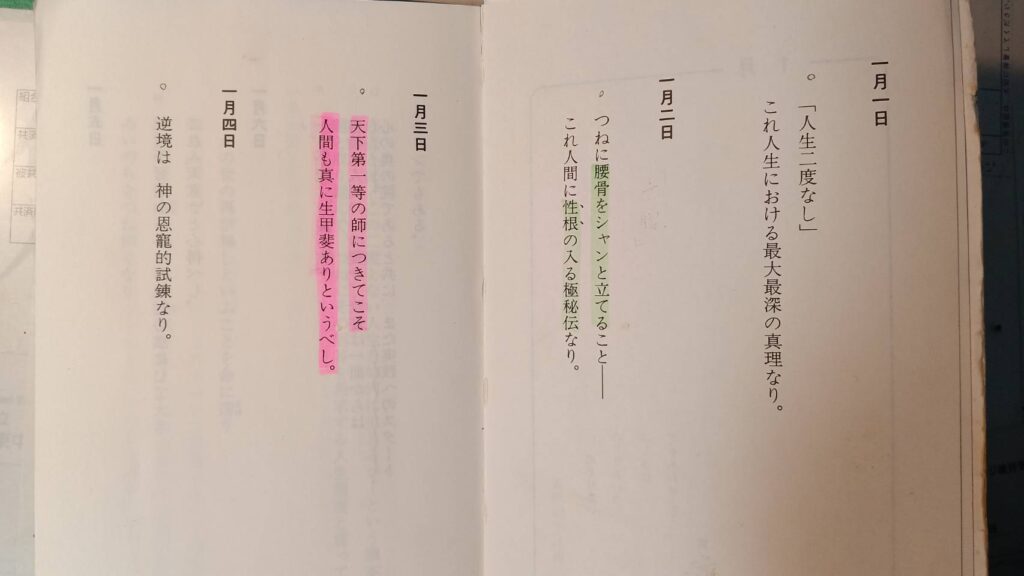

『森信三先生講述 性根の入った子にする”極秘伝” ー立腰教育入門ー』(寺田清一編)には次のように書かれています。

「この「つねに腰骨を立てる」ということは、実はわたくしが言い出したのではなくて遠いむかしから、心ある人々によって深く信じられ、かつ実行せられ、人から人へと伝えられてきた、すぐれた人間の鍛錬法の一つなのであります。

ではどうしてむかしから、そんなに腰骨を立てることが重んじられたかと申しますと、それはわれわれ人間と言うものは、体をしゃんと立てていますと、心もしぜんにしっかりとしてくるからであります。ですからわれわれ人間は、横になっていながら「自分も何とかしてシャンとした人間になりたいものだー」などと考えているより、まず起き上がって体をシャンと立て、とくに背骨を真直に立てれば、心もしぜんにシャンとしてくるのであります」

今こそ「美しいしっかりとした姿勢」を復活させよう!

私がこれまでやってきた武道は合氣道、弓道、剣道ですが、基本の姿勢は背筋を伸ばして立つこと。修練を積めば積むほど中心線が強くなり、ぶれもなくなります。稽古の前後には背筋を伸ばして「黙想」をしますが、その姿は美そのものです。小さい子どもも輝いています。そこに「真・善・美」の世界があります。無の世界があります。

1分でもいい、30秒でもいい。

背筋を伸ばして座り、肩の力を抜き、目を瞑る。そして息を長く吐いて行く。そして自然に吸う。背筋を伸ばすと息が楽になり全身に酸素が行きわたります。

10分もすれば次第に自分の氣が丹田に降りていくのが感じられます。その姿勢で静かに立ち上がりその姿勢で、仕事をする、勉強をする。阿吽会の阿久澤稔先生は「正座の状態の上半身を維持しながら、立ち上がり、技をかけ、日常生活を行う」と言われていましたが、これはとても大切なことだと思います。

実は「立腰」の姿勢が一番楽

リラックスするとき、私たちは力をぬいて、クッションや椅子など何かにもたれかかることがありますが、その姿勢で動かず30分間耐えなさいといったら、おそらくかなりきついと思います。位置を変えたり、寝返りをしたりしないと苦しくなるでしょう。

30分でも1時間でも耐えられる姿勢、それが「正座」の姿勢であり、「立腰」の姿勢なのです。

「立腰」の効能

「立腰」の効能はたくさんあります。

① 肩が楽になる。肩こりがなくなる。

② 息が楽に吸え、酸素が全身にいきわたる。血流も良くなるので健康になる。内臓に特によい。

③ 頭がすっきりする。頭の回転が良くなる。

④ 運動能力が向上する。全身のバランスが良くなる。

⑤ ストレスに強くなり、落ち込むことが少なくなる。落ち込んでもすぐ立ち上がれるようになる。

⑥ こころが引き締まり、物事に対して積極的になる。

⑦ 感覚が鋭くなり、勘が働くようになる。判断力が高まる。

1日少しの時間でもいいので、背筋を伸ばして座り、目を瞑り、息をゆっくり吐いてみませんか?

『一日一語』(森信三先生語録)寺田清一編より